随着新冠疫情的持续发展,核酸检测和抗原检测成为了疫情防控的重要手段。特别是新冠抗原检测,以其快捷、简便和成本较低的优势,被广泛应用于社区筛查、公共场所快速检测等场合。然而,抗原检测在实际应用中偶尔会出现假阳性结果,引起公众和医务人员的关注和困惑。本文将围绕“抗原检测出现假阳性的原因”以及“新冠抗原测试会出现假阳性吗”这一主题,结合中国地区的具体情况,深入探讨相关问题。

首先,我们需要明确什么是假阳性。所谓假阳性,是指检测结果显示个体感染了病毒,但实际上该个体并未感染。这种情况可能导致不必要的隔离、心理压力以及资源浪费,因此妥善理解和应对假阳性十分关键。

新冠抗原检测主要通过检测病毒表面的抗原蛋白来判断是否感染病毒。其检测过程相对简单快捷,多利用免疫层析技术,类似于家用妊娠试纸的原理。与核酸检测(RT-PCR)相比,抗原检测灵敏度较低,但特异性总体较高。但在实际操作中,抗原检测依然可能出现假阳性现象,原因包括但不限于以下几个方面。

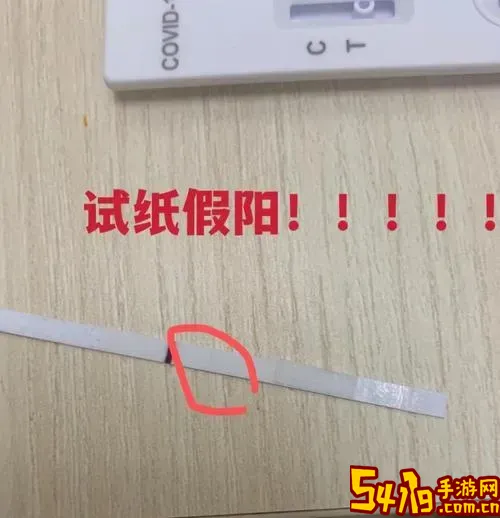

一、试剂和产品质量问题。China已发展出多个品牌及种类的抗原检测盒,由于检测技术和生产工艺的差异,不同产品的准确性有所差异。某些低质量或未经严格审批的检测试剂可能导致非特异性结合,从而出现假阳性。此外,如果试剂保存不当,如温度、湿度控制不符合要求,也会影响试剂性能,导致测试结果异常。

二、样本采集和操作不规范。在社区或自测场景下,普通民众自行采样的情况越来越多。采样位置不当、操作步骤错误、样本污染等都可能引起假阳性。例如,取样时未避免接触其他有污染的物品,或者操作环境不洁净,都可能导致样本中夹带其他物质,干扰检测反应。同时,操作时间过长或读取时间不准确,也可能读取到错误信号。

三、感染其他病毒或交叉反应。新冠抗原检测针对的是新冠病毒的特定抗原,但某些其他病毒或细菌的蛋白结构可能与新冠抗原有一定相似性,导致检测试剂发生交叉反应,产生假阳性。在中国冬季呼吸道病毒高发期,如流感、腺病毒等流行期间,这种交叉反应概率可能相应增加。

四、个体差异和生理因素。某些人群可能因体内存在某些自身抗体或其他物质干扰,导致检测出现假阳性。例如,缓慢清除病毒的恢复期患者,病毒残余物尚在体内但无传染性,抗原检测可能持续提示阳性。此外,个体免疫反应的变异性也可能对测试结果产生影响。

那么,在中国的具体应用中,新冠抗原测试会出现假阳性吗?答案是肯定的,但比例较低。根据国家疾控中心和各地疫情防控实战经验,正规生产和使用的抗原检测产品整体特异性较高,假阳性发生率一般控制在1%-3%左右。政府和医疗机构通常会结合核酸检测进行核实以减少误判风险。例如,抗原检测阳性者多会进行RT-PCR复核,确保诊断的准确性。同时,推广操作规范培训,提升采样及检测人员的技能,也是降低假阳性的重要措施。

此外,中国相关部门高度重视抗原检测质量管理。国家药监局对市售检测试剂实行严格审批和市场监管,确保产品符合国家标准和行业要求。同时,通过多渠道开展科普宣传,引导公众正确认识抗原检测的优势和局限,避免因假阳性产生恐慌或误解。

综上所述,新冠抗原检测作为快速筛查工具,在疫情防控中发挥了重要作用。假阳性虽不可避免,但通过严格的产品管理、规范的操作流程及二次确认机制,可以将影响降至最低。公众在使用抗原检测时,应保持理性心态,遵从权威指导,一旦出现阳性结果,应及时进行核酸检测复核,并听从医务人员的建议。

未来,随着技术进步和检测产品质量的提升,新冠抗原检测的准确性将进一步提高,有助于中国乃至全球更有效地控制新冠疫情,实现“动态清零”与常态化防控的有效结合。